1944

3 dates et 3 lieux emblématiques de cette année cruciale de la fin de la seconde guerre mondiale :

le débarquement en Normandie, le 6 juin

le massacre d’Oradour-sur-Glane, le 10 juin

et la découverte du camp du Struthof, le 23 novembre

François Louchet est allé sur les traces des soldats ou sauveteurs en découvrant à son tour ces endroits chargés d’histoire.

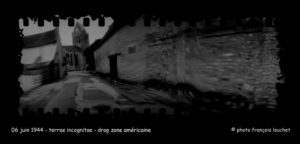

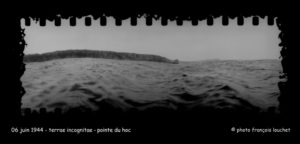

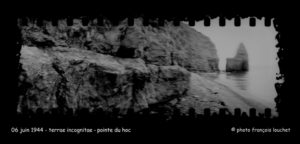

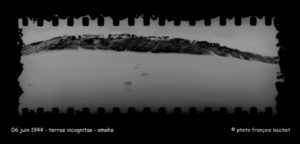

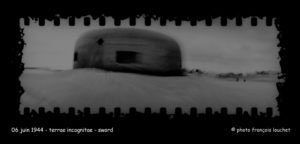

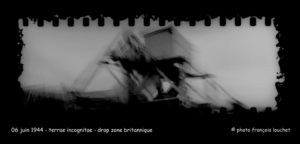

Terrae Incognitae D-Day Normandie 6 juin 1944

De quelques paysages entraperçus le 6 juin 1944

(tentative de restitution)

En ce jour du 6 juin 1944, cent mille hommes furent débarqués ou parachutés sur une terre dont ils ne connaissaient au mieux qu’un relevé cartographique ou quelques photographies aériennes. Tombés du ciel dans le bocage ou échoués sur les plages de Normandie, ces jeunes Américains, Canadiens ou Britanniques allaient découvrir dans le fracas et le tumulte des combats un paysage serein, façonné par le travail paisible et séculaire des hommes.

C’est leur vision de ces terres inconnues que s’attache à restituer François Louchet à travers huit parcours dans le paysage Bas Normand vu par les yeux de huit soldats alliés : des récits à la première personne du « Jour le plus long » correspondants aux itinéraires possibles à partir des deux zones de parachutage (l’une américaine à Sainte Mère l’Église, l’autre britannique à Pegasus Bridge) et des six zones de débarquement que furent les plages de Sword, Juno, Gold, Omaha, ainsi que la pointe du Hoc et Utha. Huit traversées du paysage sous un ciel bas, parmi les prairies inondées, les fossés, les villages désertés par leurs habitants.

Rejetant toute attitude archéologique, délaissant les vestiges sur lesquels se concentre aujourd’hui le tourisme de la mémoire, François Louchet nous propose un récit fictionnel. Si le tracé de chaque parcours, la succession historique des sites et même les conditions météorologiques ont été scrupuleusement respectés, ce travail ne se veut nullement une reconstitution. Ce serait une entreprise aussi vaine qu’hasardeuse.

Il se présente d’abord, comme une tentative de restitution du paysage tel qu’il a pu être perçu par ceux qui venaient d’y être brutalement plongés. Les cadrages chahutés, les bords incertains de l’image, les flous de bougé, le choix du point de vue parfois près du sol, suggèrent les conditions dans lesquelles des soldats, happés dans le maelström de la bataille, ont découvert et appréhendé un territoire qu’ils ne connaissaient pas. D’emblée, ils sont amenés à une relation intime avec les lieux et les éléments : la fraîcheur humide de la terre, la rugosité des chemins empierrés, la sensualité des dunes, tout un éventail de sensations les assaillent. Entre les combats, pendant ces intervalles où la mort n’est qu’en suspens, le bocage, de manière indécente, lance son offensive de charme, fait assaut de douceur. Qui sait si quelques uns de ces hommes, malgré la peur au ventre, n’y ont pas été sensibles.

Jean-Christian Fleury

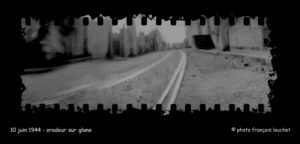

la Mémoire des Murs Oradour-sur-Glane 10 juin 1944

Oradour-sur-Glane 10 juin 1944 : l’apaisement de l’artifice

Au matin du 11 juin 1944, quelques hommes pénètrent dans ce qu’il reste du village d’Oradour-sur-Glane. La plupart des maisons, la mairie, l’école, l’église ne sont plus que décombres encore fumants. Les corps, calcinés, démembrés, ils les découvriront peu après, entassés dans l’église, disséminés dans des charniers improvisés : dans des granges, des puits ou dans le four du boulanger.

L’Oradour en ruine, muséifié, que voit le visiteur d’aujourd’hui est une fiction : un décor reconstitué, un lieu où le temps n’est pas autorisé à laisser sa marque. Ces fenêtres étayées, ces murs à demi effondrés, périodiquement restaurés pour qu’ils restent debout, ces voitures protégées de la rouille, sont autant de témoins artificiellement maintenus en vie, autant de refus opiniâtres de laisser le temps faire son œuvre, d’accepter le lent effacement physique des choses. Effort dérisoire et désespéré qui cherche sa voie entre deux écueils : la plaie à vif et le néant de l’oubli.

Dans ce silence, les photographies de François Louchet résonnent d’un étrange éclat : images chahutées, flous de mouvement, précipitation désordonnée. Récit à la première personne dans lequel il semble que l’on court à perdre haleine dans tous les sens, et que l’on entrevoit pour la première fois la catastrophe sans en mesurer encore l’ampleur. Une vision d’avant : avant de savoir. Un vent furieux vient bouleverser l’immobilité mortifère d’un lieu figé par le souvenir et la sacralité de la souffrance. Cette agitation évoque bien sûr celle des premiers témoins qui parcoururent le village silencieux au lendemain du crime. Ces images d’un film en noir et blanc, piqué, griffé, aux bords volontairement déchirés sont le pendant photographique des vestiges entretenus. Dans un décor maintenu hors du temps, François Louchet ajoute de la fiction à la fiction. Sans jugement, ni dupe de l’apparence ni iconoclaste, ni naïf ni dénonciateur, il nous renvoie, par un surcroît d’artifice de l’image, à la mise en scène conjuratoire d’une réalité trop douloureuse.

Jean-Christian Fleury

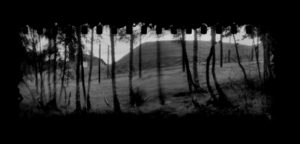

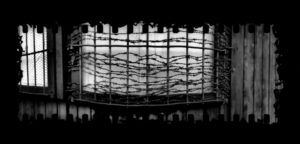

le Camp de l’Oubli Natzweiler-Struthof 23 novembre 1944

Natzweiler-Struthof, le 23 novembre 1944

Lorsque, le 23 novembre 1944, les soldats américains de la 6e armée pénètrent dans le camp de Natzweiler-Struthof, en Alsace, il est vide de ses occupants depuis plus de deux mois. Face à l’avancée des troupes alliées, Berlin a décidé de transférer les sept mille détenus plus à l’Est, vers le camp de Dachau. Les lieux, il y a peu surpeuplés, sont maintenant totalement déserts et silencieux. Là où les hurlements, l’agitation effrénée et la violence continuelle faisaient loi, règne désormais le calme paisible d’un site de montagne entouré de bois et de prairies. Par cette grise journée d’automne, le « KL Natzweiler-Struthof » n’est plus que le décor d’une scène de crime, d’un crime qui n’est encore que pressenti.

Ce camp de concentration est le premier rencontré en Europe par les forces américaines. Il faudra la découverte d’autres camps, plus à l’Est, pour commencer à comprendre la logique du projet nazi, à se représenter l’étendue de ses monstrueuses conséquences. Classé « camp de niveau 3 », le Struthof est destiné à l’élimination physique, par le travail forcé, des opposants politiques au Reich et il figure parmi les plus meurtriers du système concentrationnaire allemand.

Pour l’instant, à mesure qu’ils pénètrent dans les lieux, les soldats de la 6e armée balancent entre effroi et incompréhension. L’incrédulité leur est un refuge qui les protège de l’impensable.

Dans ce récit à la première personne, François Louchet s’est glissé dans leurs pas. Il a fait sienne leur précipitation dont procèdent ces images chahutées ; il a éprouvé leur avidité de voir, de tout voir pour se représenter et comprendre et finalement se heurter à l’impuissance d’y parvenir. A chaque image, on croit voir un détail significatif, on pense deviner peut-être une raison logique aux choses qui se présentent. Mais la fonction de témoignage de la photographie se trouve ici mise en défaut. Rien ne fait preuve dans ces visions fugitives et incomplètes, peuplées de fantômes. Tout demeure énigme. Si ces images rendent compte de quelque chose, c’est d’une distance, d’une perte entre la trace et sa cause, d’un écart entre le perçu et le connu.

Pour nous qui désormais savons – pour autant que cela soit possible -, il s’agit d’opérer une démarche rétrospective, de retrouver une innocence : celle de ces soldats américains, celle d’avant cette césure du XXe siècle qui allait remettre en question des notions comme celles de civilisation ou de progrès. L’acuité de ces photographies n’est pas dans les pauvres vestiges qu’elles effleurent mais dans la restitution minutieuse d’un phénomène de sidération ; celui-là même par lequel se manifeste notre humanité.

Jean-Christian Fleury